◇埋葬許可証とは?発行・再発行の流れと紛失時の対処法まとめ

ご家族との最期のお別れを終え、故人様を永代に渡って供養する準備を進める際に、多くの方が耳にするのが「埋葬許可証」という言葉ではないでしょうか。

お墓への納骨、樹木葬、そして海洋散骨など、様々な供養方法が選択肢となる現代において、この書類がどのような役割を果たすのか、正しく理解しておくことは非常に重要です。

この記事では、長年に渡り多くのご遺族様のお手続きをサポートしてきた経験から、埋葬許可証の必要性や役割、取得方法、そしてもしも紛失してしまった場合の再発行手続きまで、知っておきたい情報を網羅的に解説します。

この記事が、故人様を安らかに送り出すための助けとなれば幸いです。

Contents

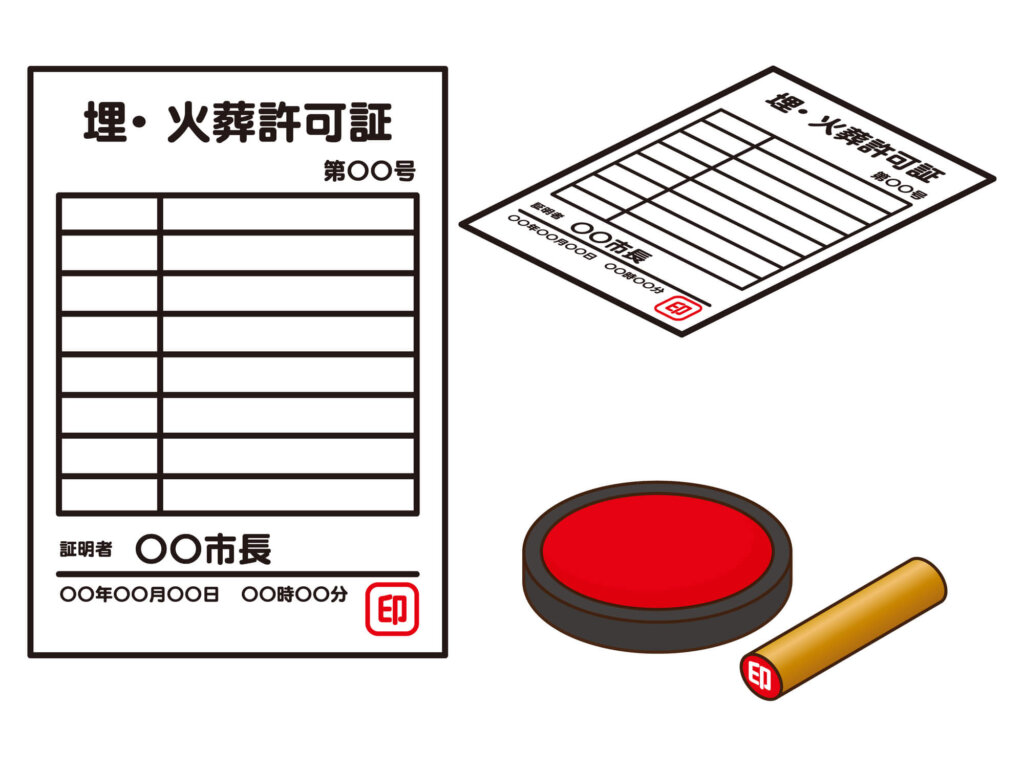

埋葬許可証とは、火葬されたご遺骨を、お墓や納骨堂などに納める際に必要となる公的な証明書です。

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づき、ご遺骨が「正規の手続きを経て火葬された」ことを証明する役割を担っています。

具体的には、埋葬許可証の役割として以下のようなものがあります。

墓埋法では、ご遺骨の埋葬が厳密に以下のように定められております。

「第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。」

【参照】厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

これにより埋葬許可証は、法的に認められた場所でのみ埋葬が行われるよう、管理者が確認する際に利用されます。

埋葬許可証は、ご遺骨を不法投棄するなどの違法行為を防止する重要な役割を果たします。

埋葬許可証は、火葬が適切に行われたことを証明するものでもあります。

火葬場で火葬が完了した後で、火葬許可証に「火葬済」印を押されると埋葬許可証となります。

その為に、埋葬許可証は間違いなく然るべき施設にて火葬が行われた証明となります。

埋葬証明書は火葬場で発行されるため、この証明書がなければご遺骨の引き取りや埋葬はできません。

埋葬許可証には故人様の氏名や死亡日時などが記載されており、納骨するご遺骨が誰のものであるかを明確にします。

墓地や納骨堂に、ご遺骨を納める際の必要書類にもなっています。

埋葬許可証は、ご遺族様が特別な手続きを行う必要はありません。

実は、死亡届と引き換えに受け取る「火葬許可証」が、火葬後に自動的に「埋葬許可証」に変わる、という仕組みになっています。

一連の流れとしては、以下の通りです。

法律上で死亡届の提出期限はありませんが、「死亡の事実を知った日から7日以内」に役所に死亡届を提出します。

死亡届の提出義務者は、親族、同居者、後見人、地主、家主、管理者などになりますが、届出義務者がいない場合や、親族が事情により手続きできない場合には、葬儀社が代行することも可能です。

死亡届の提出と同時に、役所から火葬許可証が交付されます。

火葬当日、この火葬許可証を火葬場の担当者に提出します。

火葬後、火葬場の担当者が火葬済みであることを証明する印鑑を火葬許可証に押印します。

この印鑑が押された時点で、「火葬許可証」は「埋葬許可証」という名称に変わります。

つまり、火葬が終わった後に火葬場から受け取る火葬許可証が、そのまま埋葬許可証になるので、埋葬許可証として使用できます。

この書類は、ご遺骨を収めた骨壷と一緒に渡されることが一般的です。

埋葬許可証が必要となるのは、主に以下のケースです。

公営・民営の霊園や寺院墓地に納骨する際に、墓地の管理者に埋蔵許可証を提出します。

納骨堂にご遺骨を預ける際にも、埋葬許可証の提示を求められます。

既存のお墓からご遺骨を取り出し別の場所に移す際にも、現在のご遺骨埋葬地で埋葬許可証の提示が求められることがあります。

また、ご遺骨の一部を手元供養する際や、現在と異なる場所に移動させる場合にも、分骨証明書の取得にあたり埋葬証明書が必要となります。

樹木葬や永代供養墓などの供養形態でも、ご遺骨を納める際に必要となります。

散骨の場合は、原則として埋葬許可証は必要ありません。

墓埋法は「埋葬」を規定するものであり、ご遺骨を粉骨して自然に還す「散骨」は、法律上の埋葬には当たらないためです。

しかし、散骨を専門に行う業者によっては、ご遺骨が故人様のものであることを確認するため、またはトラブル防止のために、埋葬許可証のコピーの提出を求められることがあります。

埋葬許可証の必要有無は、事前に散骨専門業者に確認しておきましょう。

大切な書類である埋葬許可証を、大掃除や引越しの際など何らかの荷物に紛れて紛失してしまうケースも少なくありません。

埋葬許可証がないと納骨や改葬などが出来なくなってしまいますが、もしも紛失してしまった場合でも焦る必要はありません。

再発行の手続きをすれば、問題なく再発行することができ納骨などの手続きが可能です。

埋葬許可証の再発行は、故人様の死亡届を提出した市区町村の役所に必要書面を提出することで行うことができます。

埋葬許可証を紛失した際に、再発行申請をする場所としては故人様の死亡届を提出した市区町村の役所(戸籍課など)に必要書面を提出します。

基本的に申請者は、 故人様の親族(配偶者、子、父母など)などの直系親族が提出する事になります。

特定の人物が祭祀を継承する権利などを持つ場合には、その継承人が申請者になることもあります。

再発行手続きの際に必要な書面は、以下の書面になります。

各自治体の役所の窓口に備え付けられているので、必要書面を入手しましょう。

最初に埋葬許可証を発行してから5年以上経過している場合には、火葬場から再度火葬証明書を取得する必要があるので、事前に火葬場へ問い合わせて入手可能か確認しましょう。

運転免許証、マイナンバーカードと印鑑。

戸籍謄本など。

故人様の死亡届を提出した際に受け取った書類、当該書類も紛失している場合は不要な場合もありますが、事前に確認しておきましょう。

代理人が申請する場合のみ必要です。

埋葬許可証を再発行する際の手続きの流れは、以下の通りです。

申請に行く前に、役所の担当部署に電話で連絡し、必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。

役所によっては、再発行手続きがスムーズに進むよう、事前に予約が必要な場合もあります。

必要書類を持参し、役所の窓口で申請します。

申請者が窓口にいけない場合には、郵送で申請が可能な場合もあります。

その際には、必要な書面に漏れがないように確認して送付しましょう。

申請が受理されると、その場で再発行された埋葬許可証が交付されます。

再発行には、手数料がかかる場合があります。

再発行の手続き費用は、一般的には数百円程度や無料な場合もありますが、各都道府県の自治体により異なることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

この記事では、埋葬許可証の必要性や役割、その取得方法、そしてもしも紛失してしまった場合の再発行手続きまで、知っておきたい情報まで解説しました。

埋葬許可証は、火葬許可証が火葬後に姿を変えた書類であり特別な手続きは不要です。

お墓への納骨や納骨堂、樹木葬では必ず必要になるので、無くすことないように大切に保管しておく必要があります。

散骨の場合は原則不要ですが、業者によっては確認のために提示を求められることもあります。

万が一紛失しても、死亡届を提出した役所で再発行することが可能です。

ご家族を供養するための大切な手続きは、故人様を安らかに送り出すための最後のプロセスとなります。

埋葬許可証の必要性について正しく理解することは、心穏やかに供養を進めるための第一歩となるので、ご不明な点がありましたら、どのような事でもお気軽にご相談ください。

私たちはお客様一人ひとりのご要望に寄り添い、最善の供養方法をご提案します。

流れ:

天井 十秋

10年以上に渡り、全国の海域で散骨を行って参りました。

故人様の旅立ち(エンディング)を「より良く、より自分らしく」をモットーに、1,000名様以上もの供養をサポート。

故人様だけでなく、ご家族様の想いにも寄り添った、散骨プランをご提案いたします。